志愿军战士缴获一挺重机枪, 一扫射傻眼了: 怎么一个人都打不中?

发布日期:2025-08-05 16:20 点击次数:136

战场上,枪响就是生死,一梭子子弹下去,能不能打中敌人,全靠那一瞬间的判断。

但一个志愿军战士,满怀信心地架起缴获的美军重机枪,瞄准、扫射,结果竟然一个敌人都没打中!

这不是枪坏了,就是没瞄准。

那么,问题到底出在哪?为何会一个人都打不中?

锄头变机枪

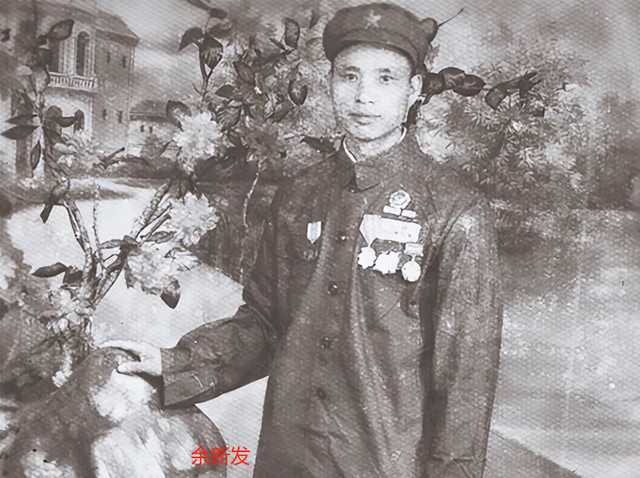

1950年,三十岁的余新发还是一个农民。

彼时,他虽然不似意气风发的少年,心里却总牵挂着国家大事。

后来随着朝鲜战场上消息的传来,于是,他决定放下锄头就此参军。

他被编入了中国人民志愿军第20军58师175团第3营,从此成了一名标准的机枪手,而日式九二式重机枪也就此成为了他的挚友。

这玩意儿光是搬起来就够呛,空枪五十五斤,枪架五十五斤,加在一起竟重达一百一十多斤。

余新发第一次试图独自搬起它时,后背几乎被压得弯成了个虾米形。

但军令如山,他知道,既然分配到了机枪班,那就必须得练出本事。

九二式重机枪,是日军在二战时期的主力重机枪,号称“杀伤力强、结构耐用、精度高”,

为了更好的驾驭他,余新发日复一日地训练。

直到有一天,他终于显现出了过人的天赋,他对机械机构极为敏感,他能够准确分辨零件的重量、角度和声音。

可再好的“驾轻就熟”,也掩盖不了九二式自身的问题,它那慢吞吞的射速和沉重的机身,严重制约了战斗中的灵活性。

尤其是开火时的准备时间太长,还必须提前架设稳固的三脚架,移动一次就得费一番力气。

每次演习中,只要位置调整稍慢,就可能错失打击良机。

余新发对此无奈又焦急,他曾试图在射击姿势上做改进,试着半跪半蹲、甚至仰射,但最终都因重心不稳、弹道偏移而失败。

一次实战演练中,余新发因转移位置稍慢,被判定“击中”,这让他愤愤不平。

问题不止如此,九二式的弹链供弹系统容易卡壳,一旦遇到连续作战或恶劣环境,就容易“罢工”。

一次雨中训练,他连续三次因为供弹失败而被迫停止射击。

那一夜,他一个人守着机枪,把它拆了又装,试图找出更稳妥的操作方式。

他甚至在木箱里捡了几块破布,缠在枪架脚上,希望缓解地面震动导致的射击偏移。

“不能光靠蛮力,”他在笔记本上写道,“枪是死的,人是活的,得把枪当人使。”

正是这种“把枪当兄弟”的态度,让余新发在部队里越发出众,他不仅是射击第一名,更逐渐成为指导别人使用机枪的“教员”。

重机枪的“洋嫁妆”

1951年,朝鲜战场上,志愿军第二十军正向“县里地区”发起围歼作战。

余新发跟随着部队即将直面南朝鲜第五、第七师的联合防线。

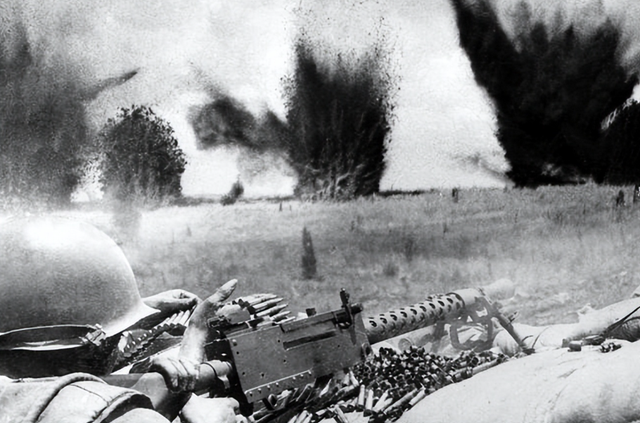

这场战斗堪称恶战,枪炮声几乎从黎明响到黄昏,山岭焦土,尸横遍野,志愿军以顽强的意志和极强的组织力,一点点撕开敌军防线。

敌人的后防仓皇溃败,士兵弃械而逃,战斗结束后,余新发被派往战场清理遗留。

在一棵被炸焦的树下,他突然眼睛一亮。

一挺崭新的、几乎没有多少使用痕迹的重机枪静静地躺在泥土中。

它不是他熟悉的九二式,而是志愿军口中那个梦寐以求的“洋枪”M1919式美制重机枪。

他如获至宝,满心欢喜地将它扛了回去,每天晚上擦拭机枪、研究结构图、手动模拟装弹和击发,成了他最大的乐趣。

他还特地在笔记本上画了几张结构草图,标注出可能的受力部位和可能出现的问题。

他甚至在战士们的打趣下说:“等下次上阵,我就用它扫他个天翻地覆!”

一个人都打不中

1951年6月9日,朝鲜战场的千佛山,余新发跟随部队进驻千佛山高地,担任第七连的火力支援手。

一听说他带着一挺从美军那里缴获来的“洋枪”,七连的战士们顿时兴奋了起来,纷纷调侃:

“老余,这回可得让那帮美国鬼子尝尝自家的‘狗粮’了。”

余新发也笑,一边拍了拍枪身,一边答道:“放心,等着看我拿下首功。”

那天黄昏,敌军突袭悄然打响,山下的美军部队在炮火掩护下,从树林中涌出。

他们分成两股,从左右两侧包抄而上,七连早已严阵以待。

余新发被安排在阵地中央偏东的斜坡处,那里视野开阔,恰是重机枪发挥威力的“黄金位置”.

趴在掩体后,他端起M1919,目光紧紧锁住远处那批缓缓逼近的美军。

“该你们倒霉了。”静候时机后,余新发毫不犹豫扣下扳机。

“哒哒哒”一串子弹怒吼而出,枪口火舌喷吐,震动顺着枪托传入肩膀,可下一秒,他却愣住了。

那一排正面推进的美军,竟然毫发未损地继续冲锋!本该应声倒地的敌人,一个也没倒下!

他的眉头猛地蹙紧,心头“咯噔”一声。

“怎么回事?我明明瞄准的是正中位置。”他不信邪,再次点射。

子弹继续飞驰而出,机枪声嘹亮,可山下的美军却依旧不受影响,仿佛前面设了个透明护盾。

他手指紧扣扳机,目光死盯瞄准器,一发发子弹撕裂空气,却无一命中目标。

他放下枪,小心检查每一个部位,弹链没有卡壳,枪管也未过热,瞄准器位置正常,一切看似无误。

他不甘地又扣了一次扳机,子弹依旧“哒哒哒”地喷出,但远处美军竟还是没有人被打中。

身旁的战友低声问:“老余,不会是这洋枪有问题吧?”

这一句仿佛点醒了他,他猛地回头,紧紧盯住M1919,迅速俯身,重新审视这把“宝贝”。

终于,他注意到一个细节,枪口与枪架连接处略显松动,脚架太轻,似乎压不住后坐力。

每次射击后,枪头都会产生极小的抖动,导致弹道散乱。

“怪不得……原来你这家伙也有‘脾气’。”他一边自语,一边将左手猛压在枪管上端,试图稳定枪体。

可问题远不止如此,M1919射速极快,弹道分布比九二式更“活跃”,稍有偏差,子弹就会像雨点打在树叶上,根本不听控制。

九二式射击稳定,但慢吞吞;而这洋枪则灵活得像脱缰的野马,难以驯服。

余新发脑海飞转,他决定点射,且每次开火后都得重新校正,他开始尝试短点射:“哒——哒——哒——”三发一组,慢慢校准。

终于,在第五次点射中,一名正端枪上山的美军士兵猛地仰头倒地,远处传来美军的惊呼声。

紧接着,第二个、第三个目标也陆续被击中。

每一发都像往敌人心脏扎去,他的节奏越来越娴熟,枪声变得不再狂躁,而是节奏分明,沉稳如鼓点。

战壕后方的战友终于爆发出一片欢呼:“老余开窍啦!”“这家伙终于驯服了那玩意儿!”

余新发用点射的方式稳稳压制住一侧敌军,为七连赢得了宝贵时间。

英雄出鞘

夜战过后,志愿军七连虽然成功顶住了敌军第一次进攻,但所有人都知道,这只是刚刚开始。

真正的恶战,才要在天亮前后拉开序幕。

天刚蒙蒙亮,第二轮进攻来势更猛,敌人从三面包抄而来,七连的阵地此时已无退路,必须死守到底。

余新发被委以重任,在他的枪击下,美军进攻队形被迫压缩,逐渐向中路靠拢,可这也正中余新发的下怀。

一时间,山坡上哀嚎声四起,敌人前排几乎被一扫而空,中后排顿时慌乱不堪,进攻节奏被彻底打乱。

他不断灵活地更换战略,在战场上一次又一次地力挽狂澜。

千佛山一战结束时,七连只剩不到一半兵力,而余新发已几乎虚脱,可当统计战果时,连队记下的那组数字震撼全场。

仅余新发一人,使用M1919机枪在两次主要战斗中,共击毙敌军228人,其中132人死于千佛山之战。

这个数字,远远超出一挺重机枪在战场上的“常规杀伤力”。

战后,20军授予他“一级战斗英雄”称号,记特等功一次。

他那挺M1919,也被正式登记列入“英雄武器”,由部队专人保管,成为连队的精神象征。

在那段硝烟弥漫的年代,志愿军战士们面对的不仅是装备精良的美军,更是数倍于己的物资压力与技术劣势。

但就是在这样的条件下,无数像余新发这样的普通士兵,用智慧、毅力与血性,逆转了战场的天平。

他的经历也告诉我们:武器再先进,也要靠人来掌握;敌人再强大,也挡不住一颗坚定不移的赤子之心。